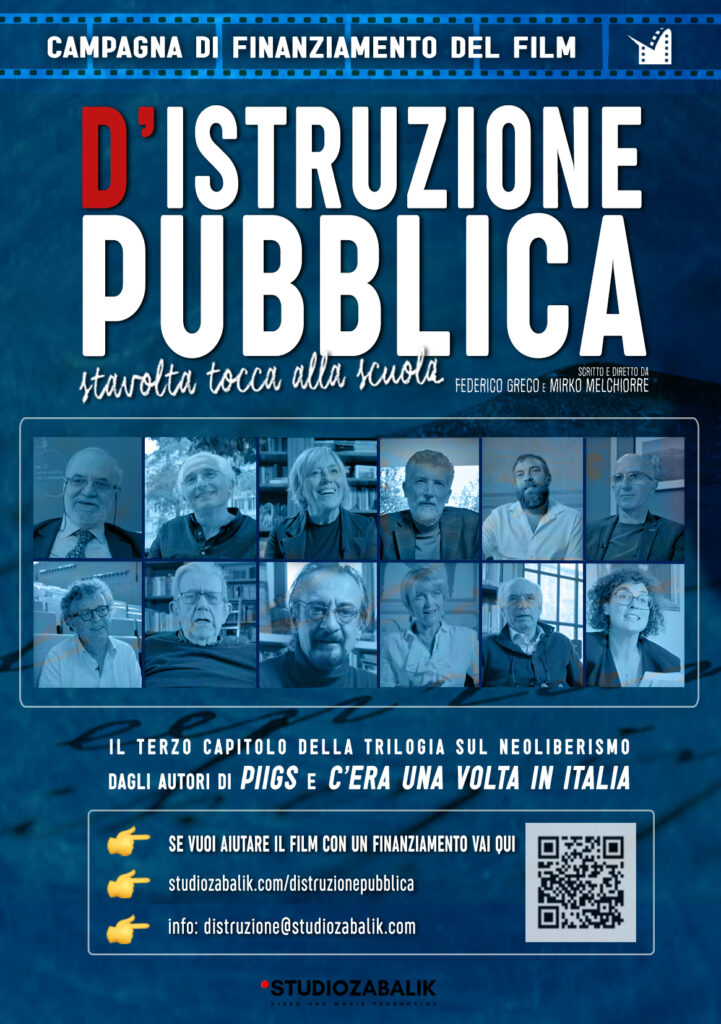

D’istruzione pubblica. Intervista ai registi Federico Greco e Mirko Melchiorre

Federico Greco e Mirko Melchiorre stanno lavorando a D’istruzione pubblica, il terzo capitolo della “trilogia sul neoliberismo” iniziata nel 2017 con Piigs e proseguita nel 2022 con C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando.

Piigs e, soprattutto, C’era una volta in Italia sono diventati per centinaia di comitati e organismi popolari, organizzazioni sindacali e circoli uno strumento politico di aggregazione, discussione e organizzazione.

Partendo proprio da questo aspetto è nata l’idea dell’intervista che, come vedrete leggendo, è “incompiuta”, nel senso che non si conclude con risposte assertive, ma con un ragionamento aperto su cui tornare sopra e da sviluppare.

Anche per questa disponibilità a ragionare collettivamente ringraziamo Federico e Mirko.

Come è iniziata la vostra collaborazione professionale? E come è nata la decisione di dare al vostro lavoro un’impronta esplicitamente politica?

Mirko. La verità è che abbiamo iniziato la nostra collaborazione, e anche la nostra conoscenza, proprio con la realizzazione di Piigs. Siamo arrivati per strade diverse all’idea di fare un film sulle politiche di austerità imposte dalla Ue e sugli effetti e sulle conseguenze della crisi finanziaria del 2008-2009.

Io sono sempre stato “di sinistra”, ho votato il Prc fino al 2008, partecipavo alle manifestazioni e ho continuato a partecipare. Un attivismo “generico”, diciamo. Non mi ero mai addentrato nella comprensione degli aspetti economici, strutturali, della società. Poi ho sentito la necessità di capire quello che stava succedendo in quel periodo e ho iniziato a informarmi e a seguire, fra altre fonti, il blog di Paolo Barnard. Ecco, posso dire che lì mi si sono “aperti gli occhi”.

Con Adriano Cutraro – che è il terzo autore di Piigs – abbiamo iniziato ad approfondire, con un amico più ferrato, i temi della macroeconomia per trattare l’argomento in un film e abbiamo conosciuto Federico Greco che si stava interessando agli stessi argomenti e con lo stesso obiettivo.

Abbiamo iniziato a lavorare insieme, condividendo la stessa urgenza di raccontare in un film quello che nessun altro voleva raccontare. Ci sono voluti cinque anni per realizzarlo, anche per il tema “scomodo”. Tutto questo per dire che, benché fossi politicamente attivo, prima di Piigs non avevo pensato di “fare politica attraverso il mio lavoro”.

Federico. Il meeting organizzato da Paolo Barnard nel 2012, a Rimini, sulla Modern Money Theory mi aveva profondamente coinvolto: è stata l’occasione per ascoltare eminenti economisti che illustravano un percorso radicalmente diverso da quello che la Ue stava imponendo. È lì che mi sono appassionato a Keynes e a Caffè, che ho cercato di integrare nella mia formazione marxista. Con tutte le contraddizioni e le difficoltà del caso…

Può sembrare strano sentire che Paolo Barnard, che onestamente non so neanche come sia collocato, abbia aiutato gente di sinistra come me ad aprire gli occhi, ma è stato Bernard a mandare all’epoca un messaggio forte: guardate che la Ue è di estrema destra! Allora, uno che è sempre stato di sinistra, riflettendo su questa cosa, comprende di non poter stare dietro ai programmi, alle misure e alla narrazione della Ue… E si ribella.

Stavo pensando, quindi, di realizzare un lavoro che spiegasse cause ed effetti dell’austerità e a dire il vero avevo iniziato anche un paio di progetti che non erano andati in porto… poi ho conosciuto Mirko e Adriano e mi sono buttato in quello che strada facendo è diventato Piigs.

Partendo dal presupposto che si fa politica sempre quando si comunica, i lavori che avevo fatto precedentemente avevano tutti un contenuto politico, che fosse di critica al mainstream, ad esempio il cortometraggio Nuit Americhèn, o il film horror Il mistero di Lovecraft – Road to L.,attraverso cuifar rivivere le tradizioni popolari orali del delta del Po. Però, come dice anche Mirko, un film “di militanza” non lo avevo mai fatto.

Parliamo delle difficoltà che avete incontrato nella realizzazione dei film…

Federico. Noi lavoriamo al contrario. Partiamo senza soldi, senza budget, senza obiettivi precisi di finanziamento. Qualcuno può pensare che bisogna essere imbecilli per lavorare in questo modo e noi ce lo diciamo da soli. Ma, probabilmente, è l’unico modo per realizzare film come quelli che abbiamo realizzato. Perché è sull’idea di progetto, sul contenuto, che chiediamo il sostegno e il finanziamento, non sul prodotto. Prima partiamo con la realizzazione e poi cerchiamo finanziamenti, altrimenti non so se basterebbero dieci anni fra un film e l’altro…

C’è da dire che dopo Piigs le cose sono un po’ cambiate, perché è stato un successo: è passato alla Rai, oltre che nei cinema, e questo ci ha permesso di creare un primo circuito di pubblico e quindi anche di sostegno. Se Piigs è stato completamente autofinanziato, C’era una volta in Italia ha beneficiato di una rete di sostegno più ampia.

Mirko. Non voglio in alcun modo drammatizzare la situazione, perché ce ne sono di ben peggiori, ma lavorare due o anche tre anni senza rientrare di un euro è una situazione tosta. Anche per questo i tempi di lavorazione sono lunghi, perché magari capita che nel mezzo dobbiamo fare altri lavori per rientrare economicamente.

Questa cosa è stata molto vincolante per il primo film ed è vincolante per quello a cui stiamo lavorando adesso. Per il secondo, C’era una volta in Italia, siamo stati in un certo senso travolti dall’urgenza comunicativa anche per il contesto, la pandemia, ecc… diciamo che ce ne siamo fregati di non avere un soldo.

Avete descritto un processo di lavoro partecipato. O è corretto dire più chiaramente che è un lavoro collettivo?

Mirko. Sì, lavoro collettivo è corretto. Il meno collettivo è stato Piigs, ma del resto è stata l’esperienza che ci ha insegnato a fare di necessità virtù, abbiamo imparato a darci gli strumenti per essere indipendenti. Siamo liberi, possiamo dire tutto, ce lo permette il sostegno che abbiamo via via raccolto.

Federico. Vorrei fare un inciso. Quando abbiamo iniziato Piigs non sapevamo fin da subito che sarebbe stato un film per le sale, per il cinema. A giugno 2016, al festival Biografilm, Andrea Cirla di Fil Rouge ha avuto l’intuizione di portarlo nelle sale. È lì che abbiamo capito le potenzialità del nostro lavoro: sono film da cinema! E un film per il cinema, a differenza di un film per la Tv, per la distribuzione Dvd o per lo streaming, da una parte è più complicato, perché deve rispettare dei crismi, ma dall’altra conferisce autorevolezza al messaggio che stiamo mandando. Per noi, che per gli argomenti che trattiamo siamo fra quelli che una certa sinistra definisce complottisti, quel tipo di autorevolezza è estremamente utile, è necessaria.

Quindi abbiamo capito che potevamo e che dovevamo parlare a una platea più ampia di quella che potremmo raggiungere con altri tipi di produzione e di distribuzione, più underground, diciamo.

Vengo alla questione del lavoro collettivo e confermo che è il termine adatto per più motivi.

C’è l’aspetto economico che lo rende un lavoro collettivo, non solo il capillare crowdfunding, ma anche il sostegno da parte di associazioni e organizzazioni sindacali, ad esempio.

C’è l’aspetto creativo che lo rende un lavoro collettivo: per ogni film ascoltiamo decine e decine di persone, partecipiamo a iniziative, forum, convegni. Alla fine noi siamo una voce, il contenuto dei film è sempre collettivo. Nel caso di D’istruzione pubblica, addirittura, abbiamo iniziato le presentazioni pubbliche prima che il film fosse concluso e ogni presentazione è stata un’occasione per approfondire, raccogliere dati ed esperienza, arricchire il film.

Infine, c’è l’aspetto della distribuzione, che è sempre ibrida. Fil Rouge è un distributore indipendente, ma ufficiale e professionale. Poi ci chiamano ovunque comitati, circoli, movimenti… e organizziamo insieme le proiezioni e i dibattiti.

Anche se non ne ricaviamo praticamente nulla, a marzo anche C’era una volta in Italia, oltre che Piigs, è stato comprato da MeansTv, un media statunitense “comunista”, nel senso che è di proprietà dei lavoratori e ospita davvero tutto, e solo, materiale di inchiesta, di denuncia e di informazione palesemente schierata a sinistra.

Mirko. Sì, la questione è particolare perché al momento in Italia non c’è lo streaming di C’era una volta in Italia. Si può vedere negli Usa tramite MeansTv, ma non in Italia. È stato comprato da Prime per la distribuzione in Italia, ma uscirà più avanti… Che dire? Con il cuore siamo per MeansTv, ma è vero che non raggiunge il pubblico italiano, che alla fine è quello che ci interessa di più… Quindi va benissimo Prime!

Vorremmo risparmiare a voi, a noi e ai lettori la classica denuncia del fatto che l’arte e la cultura sono diventate i cavalli di troia dell’ideologia della classe dominante, uno strumento di diversione dalla realtà e un amplificatore di “mondi virtuali” per scollare “i fruitori”, i clienti, dalla lotta di classe.

È più interessante sviluppare il ragionamento opposto: arte e cultura come strumento per la conoscenza, per promuovere l’aderenza alla realtà concreta delle cose e, infine, come strumento di riscossa. Sembra che non abbiate avuto riguardi a usare il cinema – a valorizzare il cinema – come “strumento di battaglia”.

Mirko. Ragiono così: il film è uno scambio. Noi abbiamo bisogno di soldi per realizzarlo, ma il film è uno strumento politico: dalla sua realizzazione alla distribuzione. Noi diamo il film in mano a tutti quelli che vogliono usarlo per intervenire politicamente, per promuovere consapevolezza, per dibattere, discutere. Ci contattate, organizziamo insieme, si ragiona.

C’era una volta in Italia lo abbiamo portato in ogni angolo del paese e ogni volta, ovunque, il dibattito è stato ricco e coinvolgente, prezioso. Questo è lo scambio che ho in testa e che mi piace.

Federico. Sottoscrivo quello che dice Mirko, ma voglio toccare anche “il rovescio della medaglia”.

Nel 2017 facciamo Piigs per denunciare le politiche di austerità in un momento e in un contesto dove era molto difficile farlo e non si poteva mettere in discussione niente che venisse da Bruxelles. Oggi Draghi dice testualmente e platealmente le stesse cose che noi denunciavamo nel film, le rivendica. Mi viene da pensare che il film non è servito a niente. Abbiamo perso tempo e soldi, abbiamo buttato il nostro lavoro. È una provocazione, chiaro. Ma quante persone hanno visto Piigs? 10 mila? 100 mila? Nel frattempo il mainstream parla a 10 milioni di persone.

In tutta franchezza, ne stiamo parlando anche fra noi, non so se avremo effettivamente le forze per andare avanti. Non metto in discussione nulla di quanto detto fin qui, esprimo organicamente una difficoltà, un problema.

Credo che non siamo abbastanza bravi a comunicare quante e quali difficoltà incontriamo, qual è lo sforzo. Non è solo fatica, sono anche i problemi professionali ed economici… infatti non riusciamo a vivere dei film che facciamo.

Permettetemi di concludere in modo inusuale l’intervista, ma questo ultimo discorso suggerisce una riflessione, prendetela come un contributo, che parte dal riconoscimento del vostro lavoro.

Esiste una riconosciuta utilità collettiva del vostro lavoro, il problema che poni non è solo individuale, è politico.

Non è possibile dire quanta gente ha visto i film, ma è possibile considerare che anche ad anni di distanza i film offrono un contenuto che va oltre il contesto contingente in cui sono usciti. Non perdono di contenuto. Quindi, oltre al chiedersi quanti sono quelli che hanno visto i film, va considerata la continuità: i film che avete fatto e quelli che farete. Ecco perché è importante darsi i mezzi per continuare, la continuità è un aspetto importante. E darsi i mezzi, anche economici, non è affatto una manifestazione di egoismo o di “volersi arricchire”: i soldi servono per dare continuità al lavoro…

Federico. Sì, vero. Anche se il discorso non mi è completamente nuovo o estraneo, ammetto di non aver avuto questo tipo di visone della cosa. Un po’ anche per il fatto che in genere ci sentiamo come se dovessimo portare da soli tutto il peso del lavoro che facciamo.

Mirko. Il ragionamento si potrebbe persino ampliare. Intendo dire che se partiamo dall’esigenza di realizzare un certo lavoro cinematografico, ma più in generale comunicativo, emerge facilmente il bisogno di usare una serie di strumenti. Noi facciamo film per le sale cinematografiche, ma nulla vieta di combinare altri strumenti: il corto, il film per Dvd, il film in streaming… insomma, un lavoro corale su più progetti, argomenti diversi trattati con strumenti diversi, ma con il medesimo orientamento… In questo quadro forse diventa anche più semplice affrontare la questione del darsi i mezzi, anche economici…

Per sostenere la realizzazione di D’istruzione pubblica puoi fare una sottoscrizione economica cliccando qui